LoRaWAN, un protocole de communication radio français

Parmi les multiples possibilités de communication, LoRaWAN est un protocole qui a du sens. En matière d’éclairage, la révolution a commencé depuis longtemps avec l’avènement massif des LED. Pour autant, la brique de communication des appareils est en phase de déploiement, voire encore de réflexion. Parfois la communication des luminaires et de leurs équipements annexes s’ instaure en même temps que leur renouvellement, parfois elle se met après coup ! Historique, caractéristiques et fonctionnement du LoRaWAN, un protocole de communication radio français, au service de l’éclairage.

Au sommaire

- Inventeur du LoRaWAN

- Qu’est-ce que le LoRaWAN ?

- Différences entre LoRa et LoRaWAN

- LoRaWAN dans les LPWAN

- Caractéristiques d’un réseau LoRaWAN

- Architecture et principes de câblage

- LoRaWAN gateway, luminaires et armoires d’éclairage

- Avantages et inconvénients de la technologie

- Applications du LoRaWAN en éclairage public

- Projets de référence comme source d’inspiration

- Différences entre LoRaWAN, Wirepas, NB-IoT ou LTE-M ?

- Approfondir le sujet

- Commentaires

Inventeur du LoRaWAN

LoRaWAN naît en France, plus précisément en Isère (38), tout près de Grenoble, en 2009. C’est à la société Cycleo et à trois créateurs qu’on le doit. Cette entreprise sera plus tard reprise par la société Semtech France, toujours iséroise.

Qu’est-ce que le LoRaWAN ?

LoRaWAN signifie Long Range Wide Area Network en anglais. C’est un protocole de communication radio qui définit comment des équipements terminaux communiquent sans fil au travers de passerelles. Il constitue ainsi un réseau étendu à basse consommation (LPWAN – Low Power Wide Area Network).

Au départ, les trois fondateurs s’adressaient à l’industrie du comptage et voulaient doter les compteurs de gaz, d’eau et d’électricité de capacités de communication sans fil. Pour ce faire, ils ont utilisé une technique de modulation à étalement de spectre (CSS), une technologie utilisée couramment pour les sonars dans l’industrie maritime et les radars dans l’aviation.

Différences entre LoRa et LoRaWAN

La différence entre LoRa et LoRaWAN peut se résumer ainsi : LoRa relève de la technologie (un réseau), quand LoRaWAN est un usage (un protocole). Il faut ainsi se méfier des confusions. En effet, la technologie LoRa consiste en une modulation du signal de transmission des données. Mais l’échange des informations, quant à lui, est régi par un protocole que l’on appelle LoRaWAN. Il est ainsi possible (mais toutefois peu évident) d’utiliser les capteurs connectés LoRa en utilisant d’autres protocoles que LoRaWAN.

LoRaWAN dans les LPWAN

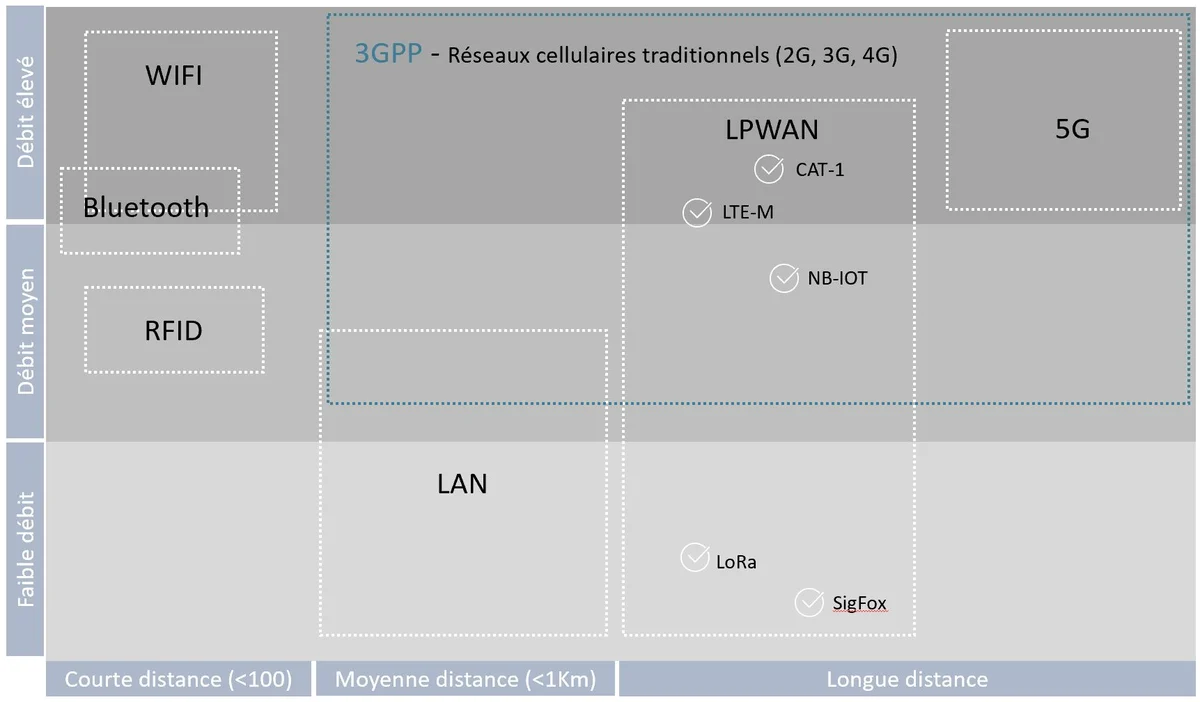

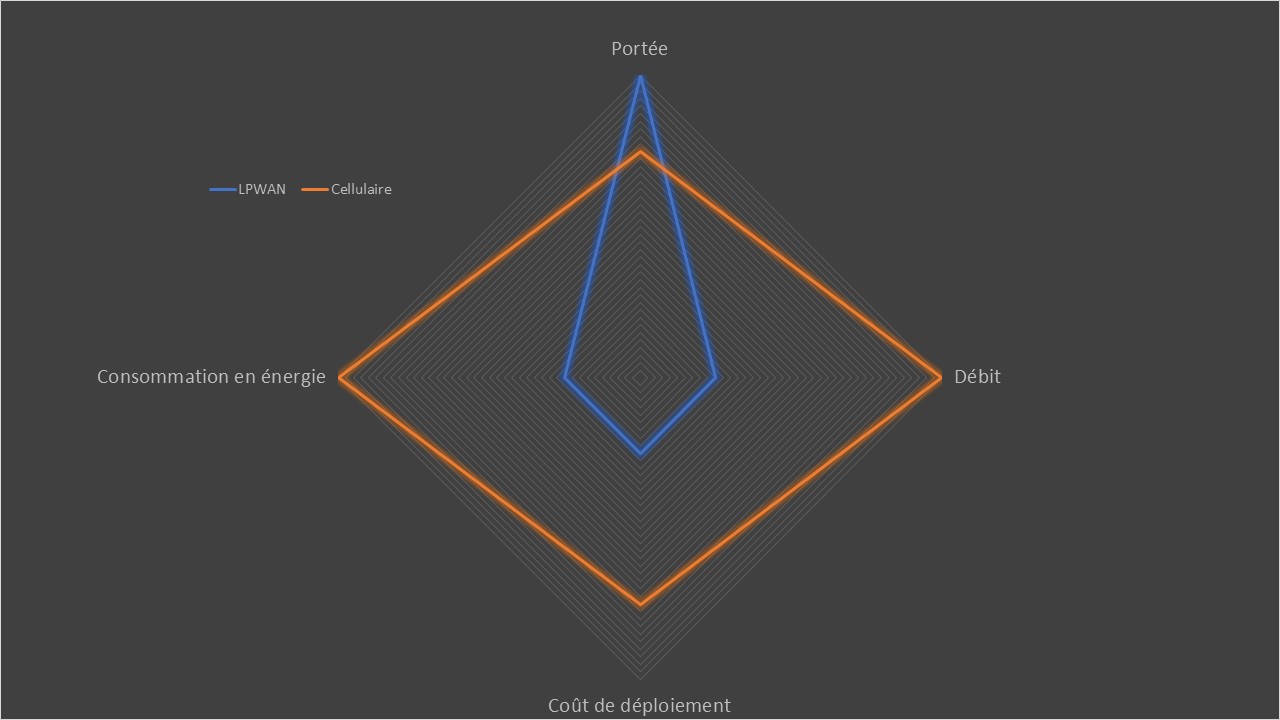

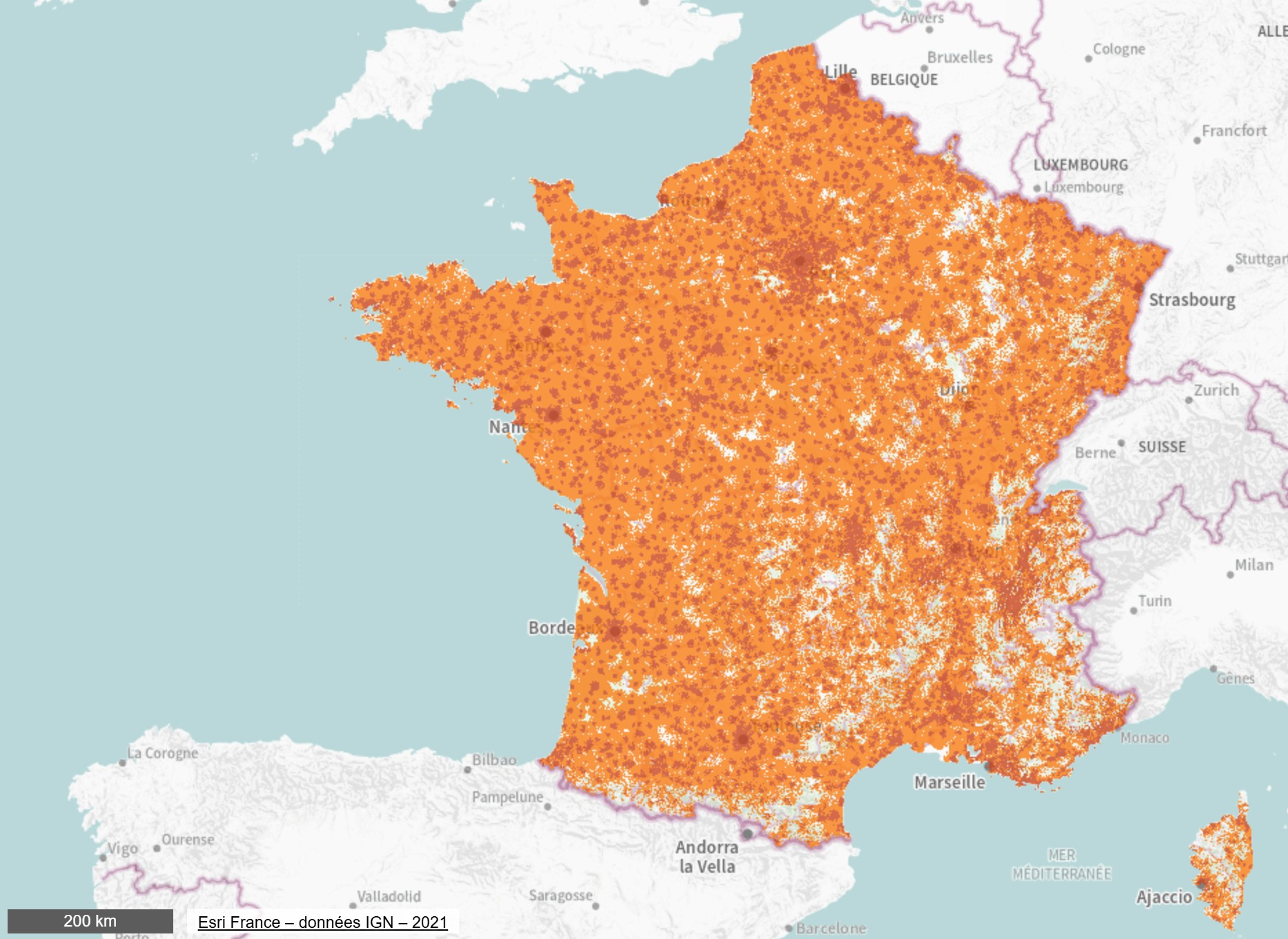

Le LoRaWAN s’intègre dans les réseaux étendus à faible consommation dit LPWAN (Low Power Wide Area Network) et s’insère aussi parfaitement dans le monde de l’Internet des objets (IoT). Ceci est lié à leurs caractéristiques : portée étendue, voire très étendue, débit limité mais acceptable, faible consommation énergétique, longue vie des capteurs et faible coût. Dans les zones rurales, la portée est comprise entre 15 et 20 km. Dans les zones urbaines, entre 3 et 8 km.

Caractéristiques d’un réseau LoRaWAN

LoRaWAN cible principalement les communications nécessitant de faire transiter un faible volume de données avec un débit réduit. Il permet ainsi de limiter la consommation énergétique des objets connectés et de proposer des autonomies de plusieurs années sur les batteries et les piles. L’utilisation de bandes de fréquences libres, c’est-à-dire utilisables sans redevance, permet de réduire les coûts de fonctionnement du réseau. Il offre également la possibilité de créer des réseaux dits privés, qui sont indépendants des opérateurs. Ils peuvent alors offrir une couverture à la guise, une flexibilité accrue, une grande indépendance, et enfin une sécurité et une administration plus fiables.

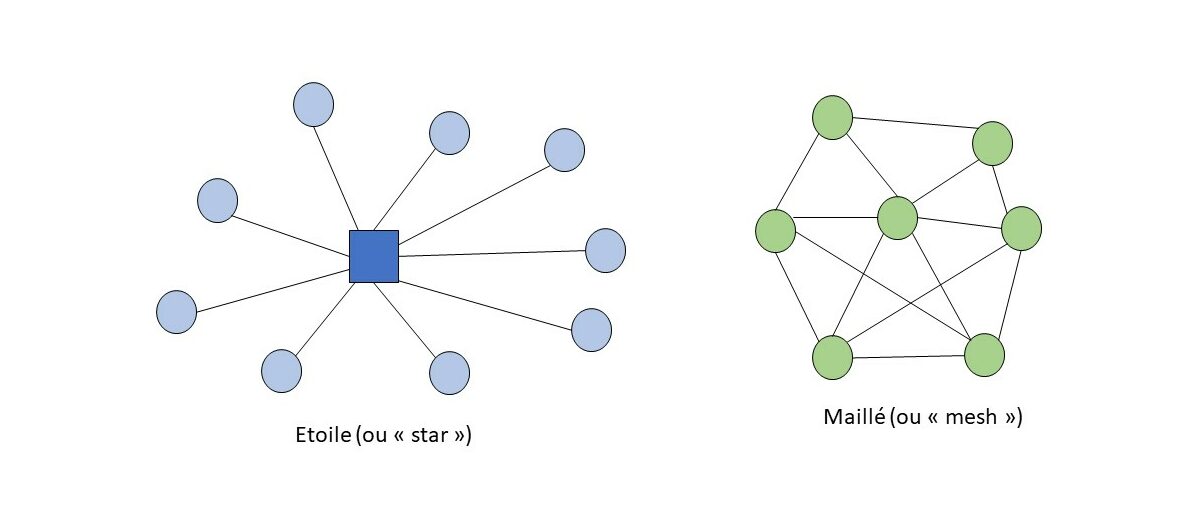

L’architecture du réseau est principalement en étoile, par opposition au réseau maillé, ou mesh. Il utilise une technique de modulation plus simple à implémenter que celle des réseaux cellulaires classiques, ce qui permet de réduire le coût des composants électroniques des équipements.

Architecture et principes de câblage

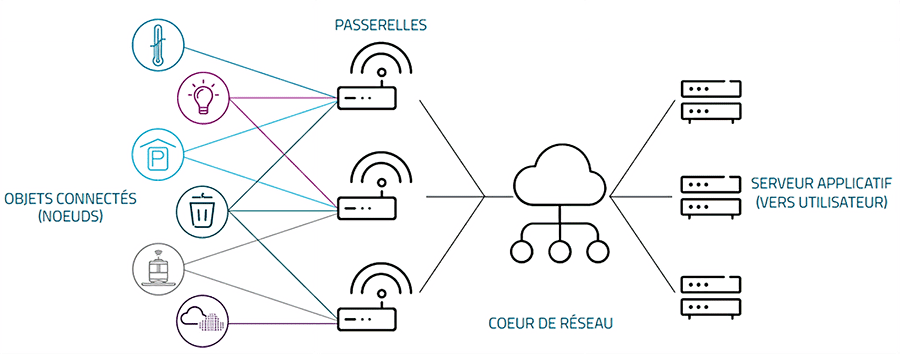

L’architecture d’un réseau LoRaWAN est quasiment toujours celle-ci. Des objets connectés divers, dont des luminaires, sont reliés à des passerelles. Ces dernières sont souvent dénommées gateway pour « porte » en anglais. Enfin, un cœur de réseau assure l’interconnexion avec les serveurs applicatifs, vers lesquels les utilisateurs peuvent se connecter à distance. On qualifie donc ce réseau d’une typologie en étoile.

LoRa utilise le CSS en anglais, Chirp Spread Spectrum. C’est une technique de modulation qui utilise une méthode d’étalement de fréquence. Les impulsions dites « chirp » – Compressed High Intensity Radar Pulse – pour « gazouillis » en français, sont envoyées sous forme de symboles. Au fil du temps, elles augmentent ou diminuent la fréquence LoRa en continu. La transmission des données est alors réalisée par la séquence de ces impulsions de chirp.

LoRaWAN gateway, luminaires et armoires d’éclairage

Le réseau LoRa fonctionne via des capteurs, c’est-à-dire des appareils qui envoient des données à des gateways, les fameuses passerelles. Ceux-ci font office de transmetteurs entre l’ensemble des capteurs sur un rayon de couverture déterminé par les serveurs de stockage et de traitement des données. Pour couvrir l’ensemble des applications que permettent les objets connectés, le réseau LoRa assure des liaisons bidirectionnelles qui s’adaptent en fonction des besoins de remontées d’information, d’autonomie et de latence.

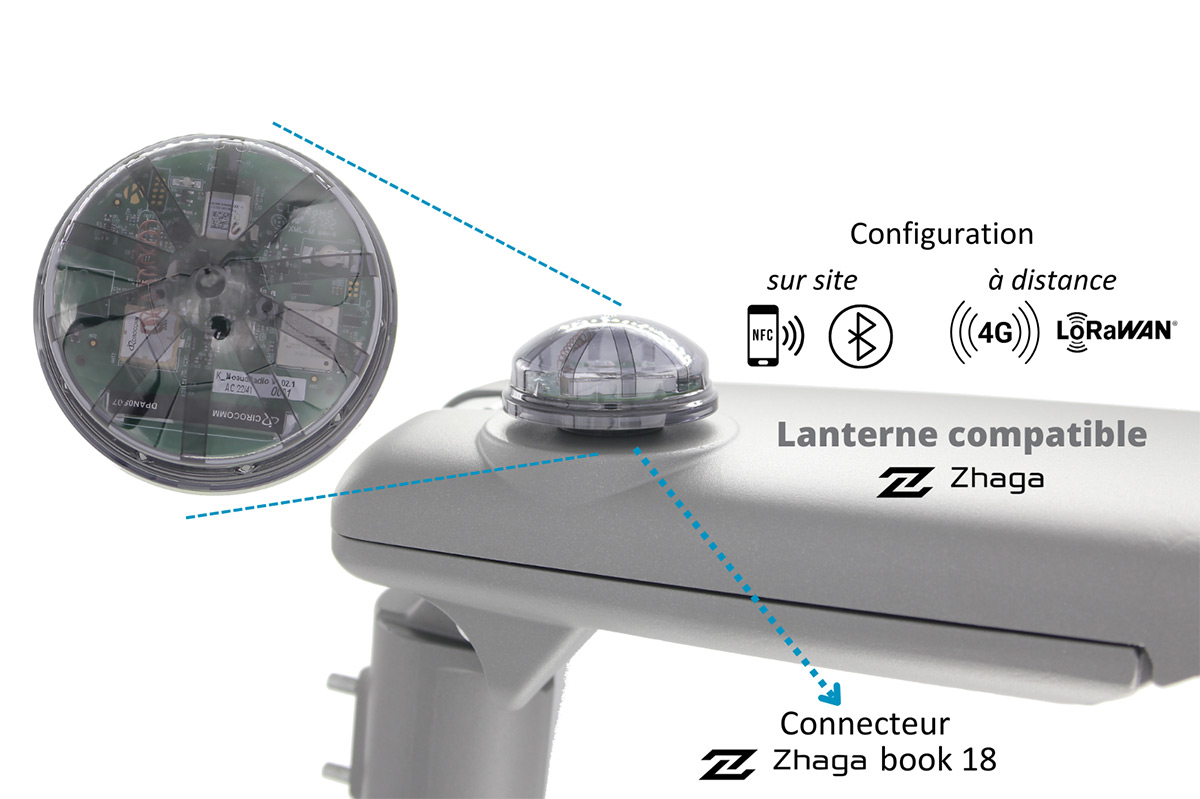

Pour que chaque appareil devienne communicant, un module doit être installé pour les luminaires comme les armoires de commande d’éclairage public. C’est lui qui assure la communication des informations contenues dans le driver et qui pourra les envoyer vers la passerelle. Bien entendu, un nœud Zhaga peut être installé sur chaque luminaire pour intégrerr cette fonction de communication.

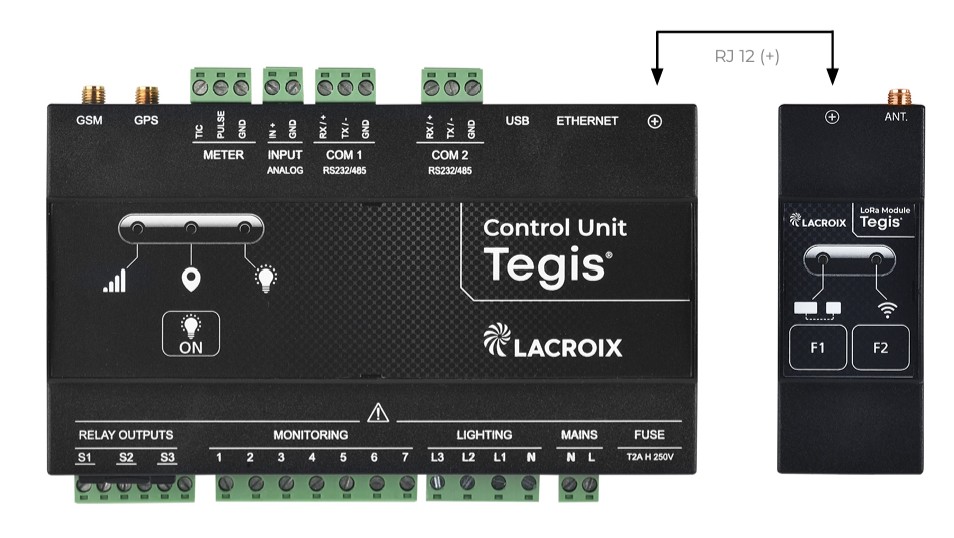

Système de pilotage éclairage public Tegis à gauche et module de communication LoRa P2P à droite © Lacroix City

Avantages et inconvénients de la technologie

Les avantages et les inconvénients du LoRaWAN sont quasiment les mêmes.

Concernant l’infrastructure : à déployer ou à emprunter. Il existe des réseaux LoRa nationaux, mais ces derniers n’ont pas tous le même avenir. Si Orange confirme maintenir son réseau au-delà de 2027, ce n’est pas forcément le cas des autres opérateurs, comme Bouygues qui a mis fin à son réseau et l’a cédé ; il faut alors déployer sa propre infrastructure avec les coûts associés (ingénierie, servitude, construction, exploitation, maintenance et renouvellement). Toutefois, les passerelles peuvent assurer des étendues géographiques de couverture importante sur quelques kilomètres carrés.

Autres avantages, et parfois inconvénients : un faible débit – faible consommation, grande durée de vie et longue portée – peut convenir, mais peut également parfois représenter une faiblesse pour l’exemple appliqué de l’éclairage public. Il faudra donc voir par la suite.

Applications du LoRaWAN en éclairage public

Un projet LoRaWAN prend d’abord tout son sens en raison de la possibilité de multiplier les récepteurs. En effet, si la télégestion « point par point » en éclairage public fait de prime abord figure de projet disproportionné, l’utilisation du réseau LoRa permet tout de même de jouir des avantages de pouvoir piloter chaque point. Pour des points lumineux de type D4i ou ZD4i qui sont équipés d’un module communicant et d’un module en sous face du luminaire, l’utilisation du réseau LoRa permet largement de faire transiter les informations bidirectionnelles que recèlent les drivers LED.

Il ne faudra toutefois pas négliger le faible débit associé au réseau. Celui-ci se situe généralement aux alentours de 50 Kbps, kilobytes par seconde, ce qui reste faible si on le compare à une liaison ADSL ou GSM, 10 à 1 000 fois plus performante. Le débit est différent entre la liaison montante – depuis l’objet – et la liaison descendante vers l’objet connecté. En effet, concernant l’éclairage public, il ne faut pas négliger la volonté, souvent rare, de vouloir exploiter le réseau quasiment en temps réel, par exemple pour envoyer une consigne descendante de coupure en urgence.

Projets de référence comme source d’inspiration

Le consortium existant depuis 2013, la LoRa Alliance, est une association à but non lucratif dont le but est de standardiser le réseau LoRaWAN afin d’apporter un moyen fiable à l’Internet des Objets (IoT) pour se connecter à Internet. Cette association a été créée par Semtech, et de nombreux acteurs industriels font partie de la LoRa Alliance pour garantir l’interopérabilité et la standardisation de la technologie LoRa.

Un projet de référence multiobjet est celui porté par le SIEL-Territoire d’énergie Loire, ex SIEL42, baptisé projet « ROC 42 ». Le SIEL-Territoire d’énergie Loire propose à ses adhérents et à des tiers non adhérents un réseau d’objets connectés ROC42®. C’est un réseau radio bas débit départemental permettant dès aujourd’hui des usages connectés via l’utilisation de capteurs, dans le cadre d’une démarche innovante. Ce réseau s’intègre dans un nouveau paradigme, celui d’un territoire intelligent et durable rendu possible grâce à une technologie sobre en énergie. Par exemple, les capteurs permettent de mesurer la qualité de l’air intérieur, de suivre la consommation électrique et de modifier l’éclairage à distance via une horloge astronomique connectée.

Différences entre LoRaWAN, Wirepas, NB-IoT ou LTE-M ?

Eu égard aux avantages, mais aussi aux inconvénients du LoRaWAN, et tout en restant dans la famille LPWAN, d’autres protocoles cohabitent sur le marché. Les différences sont assez mineures, mais peuvent avoir leur importance lors d’un choix technique. À noter toutefois que les architectures de communication « étoile » et « maille » sont aussi des éléments de différenciation des différents protocoles.

- NB-IoT : Narrowband Internet of things est un protocole de communication radio dédié aux réseaux étendus à faible consommation et à l’Internet des objets. Il utilise le réseau cellulaire, donc un débit très supérieur à LoRa. Toutefois, un doute subsiste dans les zones blanches (hors couverture GSM).

- LTE-M ou LTE-MTC : Long Term Evolution Machine Type Communication a recours à une technologie de communication radio sur un réseau étendu de faible puissance. Ses avantages par rapport au NB-IoT sont son débit de données, sa mobilité et la possibilité de faire transiter de la voix sur réseau. Elle offre une bonne pénétration à travers les bâtiments. Les véhicules connectés s’appuient particulièrement sur cette technologie pour la communication entre les véhicules V2V, Vehicle-to-Vehicle et la communication entre le véhicule et l’infrastructure routière V2I, Vehicle-to-Infrastructure.

La technologie Wirepas permet une communication radio décentralisée : les objets sont connectés entre eux, type maille ou mesh, et relaient l’information jusqu’à une passerelle de communication externe. Cette technologie permet de retrouver tous les avantages de l’offre connectée en courant porteur sur une technologie radio. Elle permettra également de travailler avec des réseaux en moyenne tension ou de collecter des informations venant de capteurs sur batterie.

Approfondir le sujet

- 13 innovations phares en éclairage public à Paris au SMCL 2024

- inteliLIGHT®: Un éclairage public intelligent

- Dany Joly, métiers de l’éclairage public en collectivités

Photo en tête de l’article : LoRaWAN, protocole communication radio français, éclairage public, smart city lighting – projet Connecte Châlons, Marne, France – Réseau LoRa – Marché global de performance Bouygues Energies & Services, entité d’Equans France © BYES, William Dupuy