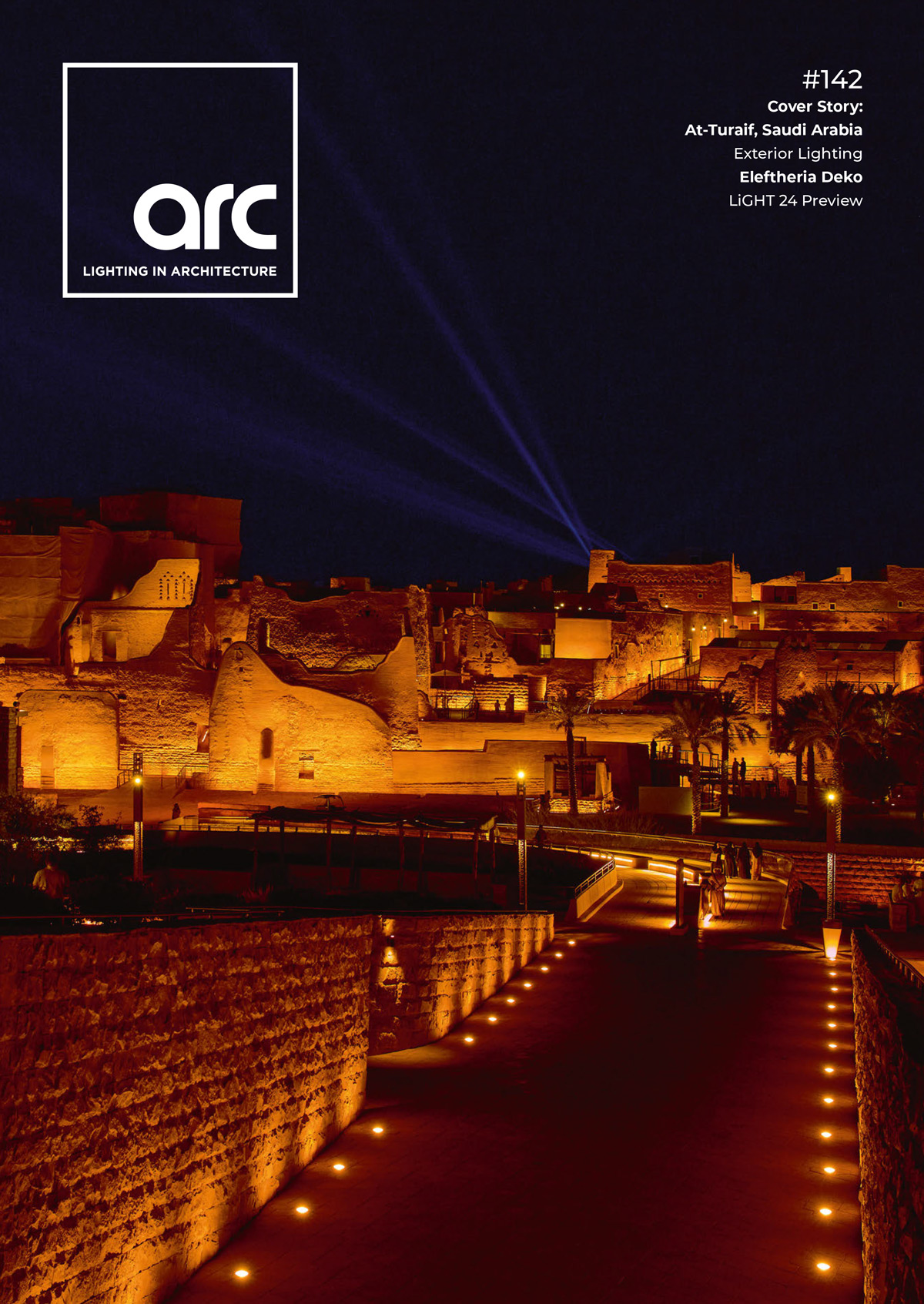

Quelle température de couleur pour l’éclairage public LED ?

Pour désigner l’apparence d’une lumière blanche d’une LED, la colorimétrie utilise la notion de température de couleur. Une lumière peut avoir une ambiance chaude (jaune) avec une température de couleur basse (autour de 2 700 K), ou plus froide (bleutée) avec une température plus élevée (au-delà de 5 000 K). Entre les deux, autour de 4 000 K, la lumière est considérée comme neutre.

Éclairage public entre chien et loup

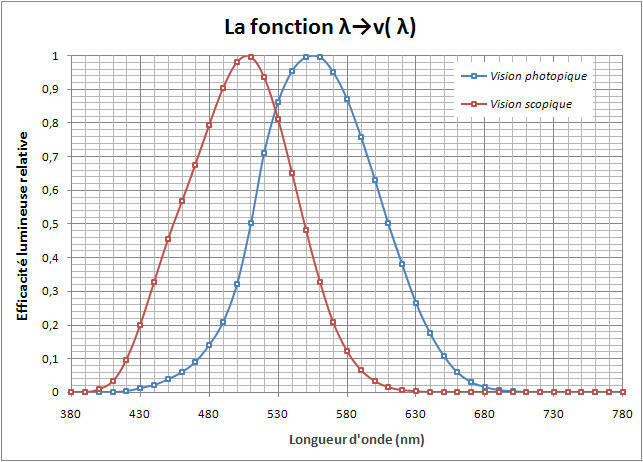

Les notions de photométrie et de colorimétrie sont définies pour une vision diurne, lorsque les cônes, les photodétecteurs rétiniens responsables de la perception des couleurs, sont actifs. Mais la nuit, en vision scotopique, ce sont les bâtonnets qui prennent le relais. Leur sensibilité est davantage orientée vers le bleu, ce qui rend l’utilisation d’une lumière plus froide plus efficace en conditions nocturnes. En revanche, les couleurs telles que nous les définissons habituellement deviennent moins pertinentes ; nous percevons davantage des variations de clarté.

En éclairage public, nous nous trouvons souvent dans cette zone intermédiaire, entre chien et loup. Dans cette situation mésopique, les cônes sont encore partiellement sensibles, tandis que les bâtonnets ne sont pas encore saturés. Les notions colorimétriques, comme la température de couleur, deviennent donc beaucoup plus complexes à définir. Par défaut, nous appliquons les paramètres de vision diurne à des contextes crépusculaires, ce qui peut prêter à confusion. Il est donc essentiel de garder ce point en tête lorsque l’on discute des caractéristiques lumineuses des systèmes d’éclairage public.

Couleur chaude au sodium haute pression

Pendant longtemps, le choix de la température de couleur en éclairage public était dicté par les technologies disponibles des sources lumineuses. Il fallait des éclairages puissants et assez ponctuels pour pouvoir modeler le faisceau lumineux à l’aide de réflecteurs spécifiquement conçus. Les lampes à décharge se sont imposées, notamment celles à sodium haute pression, dont l’utilisation s’est généralisée à partir des années 1980. Les fabricants ont proposé deux types de technologies :

- l’une à forte efficacité lumineuse (autour de 120 lm/W), mais avec un rendu des couleurs limité ;

- l’autre, en augmentant la pression, offrant un spectre plus riche et donc un meilleur indice de rendu des couleurs (environ 80), mais au prix d’une efficacité lumineuse bien plus faible.

Cette version, parfois qualifiée de « sodium blanc », avait une température de couleur autour de 2 500 K, contre 2 200 K pour les modèles traditionnels.

Le déploiement massif des lampes à sodium haute pression a conduit à une uniformisation de l’éclairage urbain, limitant la diversité des ambiances lumineuses. Les halogénures métalliques ont alors émergé comme une alternative, offrant une lumière plus froide tout en conservant des performances proches. Cette distinction entre les deux types d’éclairage a permis aux concepteurs lumière de hiérarchiser les espaces urbains, notamment lors de l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement lumière (SDAL), afin de définir les ambiances lumineuses spécifiques à chaque zone.

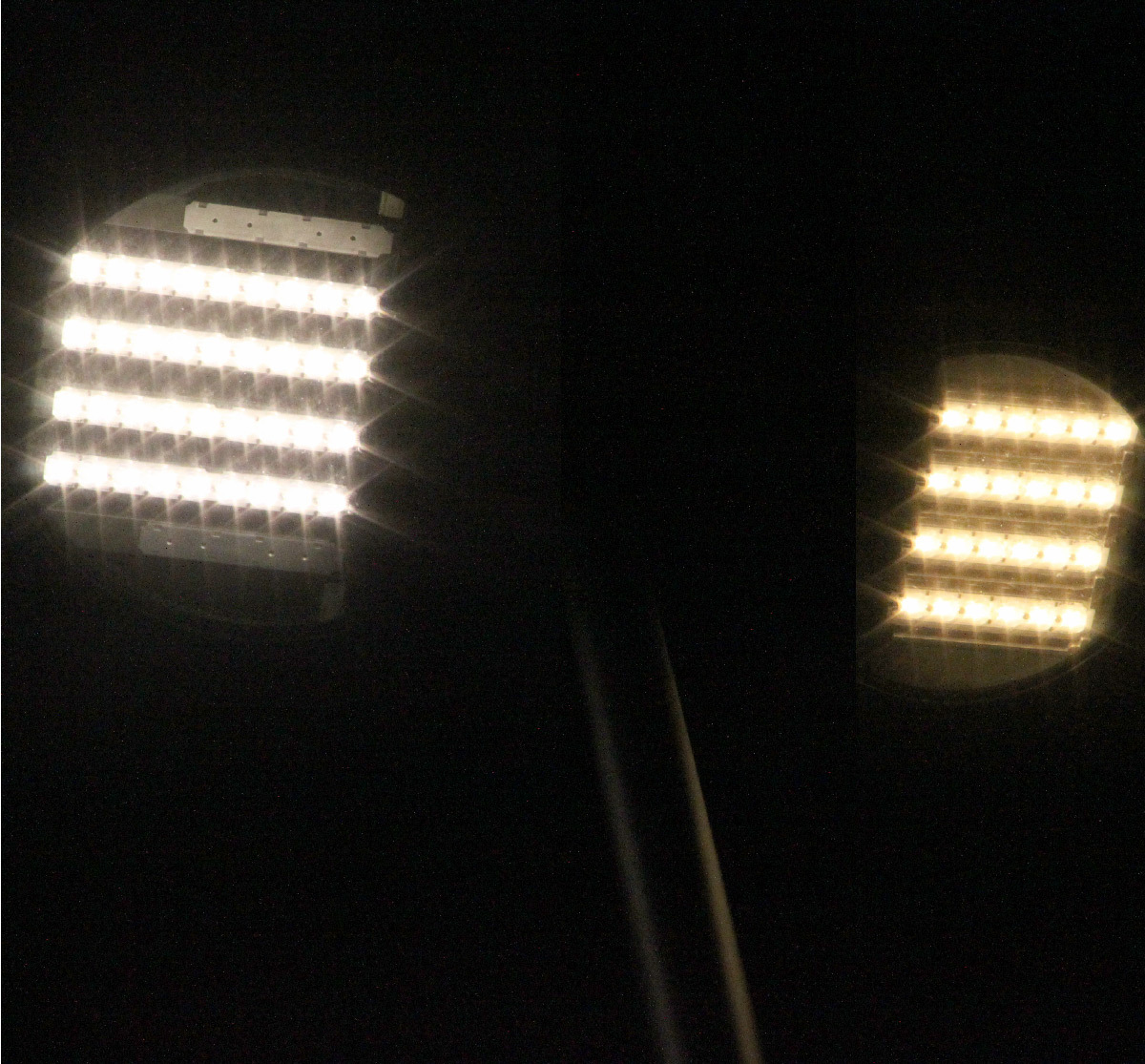

Ambiance lumineuse froide avec les LED

Lors de l’introduction des LED dans l’éclairage public au début des années 2010, des températures de couleur élevées se sont rapidement imposées. En effet, les LED blanches, qui sont constituées d’une LED bleue recouverte d’une couche de luminophores convertissant une partie de la lumière bleue en lumière jaune par fluorescence, permettent d’obtenir un blanc froid avec une efficacité lumineuse supérieure à celle du blanc chaud, qui nécessite une couche de luminophores plus épaisse et présente, de ce fait, un rendement de fluorescence moins élevé. Cependant, cette différence d’efficacité lumineuse entre blanc froid et blanc chaud tend à se réduire avec l’évolution des technologies.

En matière de température de couleur, le choix standard pour l’éclairage public s’est établi autour de 4 000 K. Par exemple, la ville de Milan, pionnière en matière de transition vers les LED, a opté pour cette température de couleur dès 2015. Toutefois, certains pays prennent le contre-pied de cette tendance. En France, par exemple, l’arrêté de décembre 2018 a imposé une température de couleur maximale de 3 000 K pour les installations extérieures, afin de limiter les nuisances lumineuses.

Moins de bleu pour préserver la biodiversité

L’objectif principal est de réduire les rayonnements dans le bleu, qui perturbent le comportement de la faune et de la flore, entraînant des impacts négatifs. En raison de la grande variabilité des écosystèmes, il est difficile d’établir des contraintes universelles adaptées à tous les types d’organismes vivants. Toutefois, dans les situations les plus courantes, les écologues recommandent des températures de couleur encore plus basses que les 3 000 K imposés par l’arrêté de 2018. Ainsi, l’ambiance chaude des lampes sodium haute pression retrouve de l’intérêt, et les fabricants cherchent désormais à reproduire cette teinte avec la technologie LED. Une étude récente sur les sources d’éclairage public s’intéresse d’ailleurs aux LED ambre, de plus en plus recommandées pour la voirie.

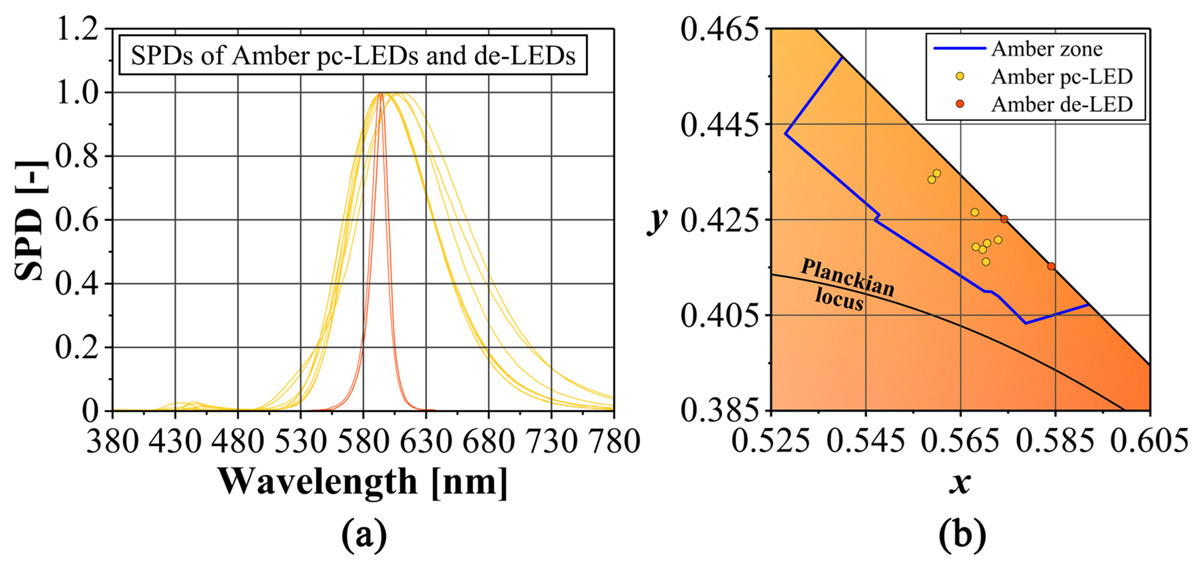

L’étude distingue deux technologies.

- La première consiste en des LED émettant directement une lumière ambre, avec un spectre étroit autour de 590 nm. Ces LED, d’une efficacité lumineuse d’environ 40 lm/W, ont un caractère presque monochromatique qui induit un rendu des couleurs non satisfaisant.

- La seconde approche repose sur la conversion quasi totale du rayonnement bleu par fluorescence, produisant une lumière autour de 600 nm, avec un spectre beaucoup plus large. Cette technologie atteint une efficacité lumineuse proche de 100 lm/W et offre un indice de rendu des couleurs plus acceptable. Nichia a récemment présenté une LED de ce type, encore plus performante, baptisée HPS Color LED (High Pressure Sodium). Toutefois, cela se fait au prix d’une composante bleue, certes atténuée, mais plus importante que pour les LED ambre à émission directe.

De nouveaux indicateurs pour quantifier les nuisances lumineuses en LED

Rapport A/P

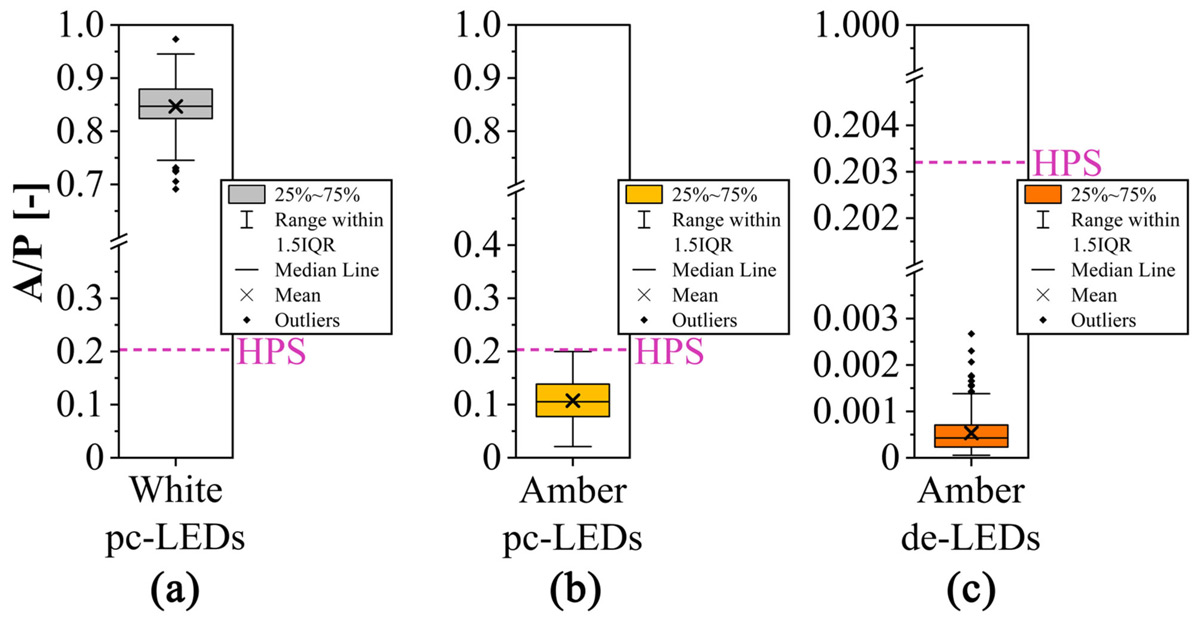

Il existe une corrélation entre la quantité de rayonnement bleu émis par une source lumineuse et sa température de couleur, mais cela ne suffit pas à évaluer l’impact environnemental. Par exemple, bien que les LED ambre aient des températures de couleur comprises entre 1 800 et 2 200 K, cette donnée ne permet pas de mesurer avec précision l’émission de lumière bleue. Pour cela, un indicateur plus fiable, le rapport A/P, mesure la proportion de rayonnement bleu (A comme Azur, entre 380 et 500 nm) par rapport au flux lumineux total émis (P comme Photométrique). Les résultats montrent qu’en comparaison avec une LED blanche à 4 000 K, les LED ambre à émission indirecte réduisent ce ratio par un facteur de 8, tandis que celles à émission directe le diminuent d’un facteur de 1700. Impressionnant mais logique, étant donné l’absence quasi totale de bleu dans le spectre d’émission.

Rapport Mélanotique

D’autres indicateurs, comme le rapport mélanopique (MR : Melanopic Ratio), mesurent l’impact de l’éclairage artificiel sur les rythmes circadiens des êtres humains en le comparant à la lumière naturelle. L’objectif est de minimiser ce ratio pour atténuer les effets négatifs de l’éclairage artificiel sur la biodiversité.

Au-delà de la température de couleur, qui reste un critère important pour caractériser l’ambiance lumineuse, il est désormais essentiel que les professionnels de l’éclairage intègrent ces nouveaux indicateurs dans leurs choix. Cela nécessite de faire des compromis afin de concilier plusieurs objectifs : maintenir une bonne efficacité lumineuse, préserver un rendu des couleurs satisfaisant pour la vision humaine et minimiser l’impact de l’éclairage sur l’environnement et la faune.

Approfondir le sujet

- Gestion de la lumière blanche, possible en éclairage urbain ?

- Rythme circadien : état de l’art métrique de l’œil humain

- L’éclairage public participe-t-il moins à la pollution lumineuse ?

Photo en tête de l’article : Milan de nuit vue de l’espace, Italie – Vue par l’astronaute ESA Samantha Cristoforetti à bord de l’ISS – International Space Station – September 2022 © NASAESA–S, Cristoforetti